[大衛選讀] 夜深人靜時,看著孩子熟睡的臉,你是否也曾像我一樣,心裡頭隱隱冒出一股說不上來的焦慮?

我們照著自己走過的路,耐心地督促孩子:要準時交作業、不要犯錯、考好一點、設法進到名校。我們一直相信,只要這條「乖巧」的路走得夠穩,孩子就能換到一個踏實的未來。

但身為一個長期關注教育趨勢的設計人,同時也是一位父親,我想老實說句不太好聽的話:我們引以為傲的完美教養,很可能正在把孩子推向一個更不利的位置,甚至更接近所謂的「失落的世代」。

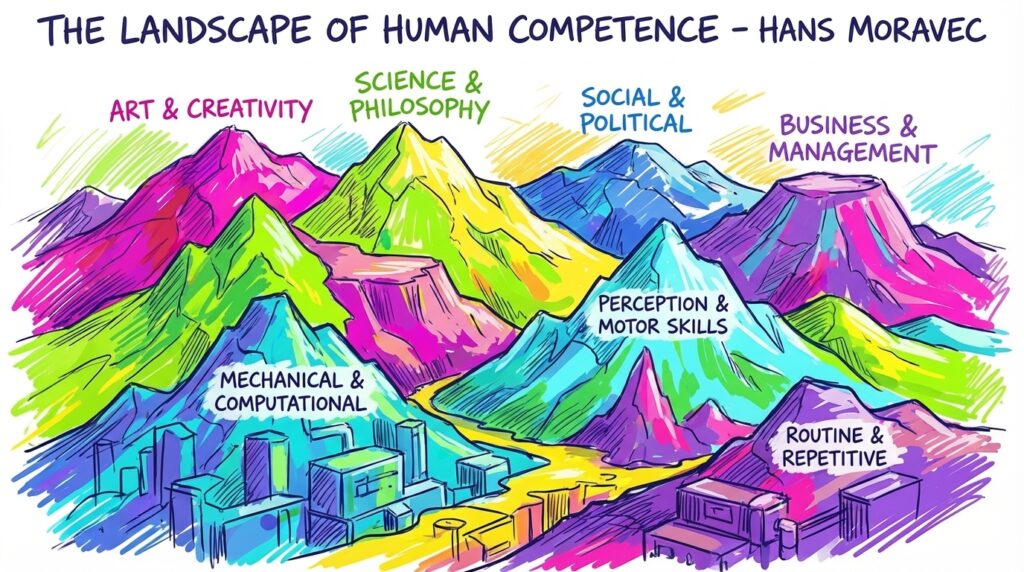

這不是在嚇人。World Economic Forum 的報告其實早就把方向講得很清楚:我們過去相信的職涯階梯,從基礎開始的「菜鳥」,一路磨成「專家」,這條路徑正在鬆動,甚至已經開始崩塌。

連我自己顧問指導的團隊,都建議主管們暫時不要招沒有經驗的新人了,你說呢?

AI 的強大,在於它可以用近乎零成本、超高效率去完成那些繁複的資料整理、文件與程式碼初稿撰寫。結果是什麼?企業往後看,就未必還需要那麼多的初階人力了。

孩子大學畢業後面對的,可能不只是低薪,而是職缺本身就變少、不見了。

如果我們還在培養只會聽話照做的「乖孩子」,某種程度上,等於是讓孩子走向沒有競爭力的方向。

「乖巧」的教養,在不確定的未來反而會變成弱點

從小我們教孩子要聽話、要避免犯錯。在學校裡,被紅筆圈出來的錯誤像是一種否定;在家裡,乖乖聽爸媽的話常常是最快得到肯定的方法。久了之後,孩子會把「有標準答案」視為理所當然,把「不要出錯」當成做事的原則。

但偏偏在 AI 時代,這種對標準答案的依賴,反而會變成一個很致命的弱點。

那些被保護得很周到、習慣等待指令的「乖孩子」,常常缺少心理學說的「能動性, Agency」。遇到挫折時,他們更容易先回頭找爸媽救援,而不是先試著自己拆解問題、找方法走出去。相關研究也指出,長期處在「高控制、低自主」的直升機式教養,會系統性地削弱孩子的心理韌性與自我效能感 (self-efficacy)。

然而未來的職場,肯定會變得更模糊、更不確定。

4 Comments